La crise de 1973 ouvre une longue période d’alternance de

ralentissements et de croissances sur fond de taux de croissance du PIB

bas : 2.7 sur la période en moyenne pour les pays de l’OCDE. Mais les

situations sont différentes selon les pays. Pour les pays développés, à

partir de 1980, les politiques de dérégulation, de déréglementation, de

désétatisation et de délocalisation bouleversent les sociétés.

|

Croissance du PIB par habitant entre 1973 et 2001 pour quelques pays ou groupes de pays

|

|

Chine

|

4,27

|

|

Inde

|

2,29

|

|

Japon

|

1,81

|

|

Europe de l'Ouest et du Nord

|

1,69

|

|

Etats-Unis

|

1,67

|

|

France

|

1,61

|

|

Amérique latine

|

1,29

|

|

Afrique

|

1,06

|

| Source : Angus Maddison – 2003 |

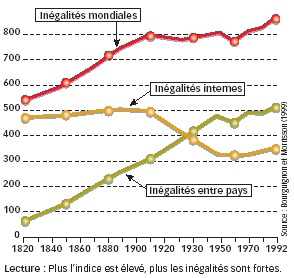

Retour de fortes inégalités

Oubliée pendant les Trente glorieuses, la pauvreté refait surface

dans les rues des pays développés. A New York en 1993, chaque nuit, 23

000 personnes dorment dans la rue. En 1989, au RU on compte

officiellement 400 000 Sans Domicile Fixe. Là où l’Etat-providence se

maintient, la pauvreté est moins visible – mais les inégalités mondiales

progressent.

obr03_05_01.png

Inequality among World Citizens: 1820-1992. François Bourguignon; Christian Morrisson The American Economic Review, Vol. 92, No. 4. (Sep., 2002), pp. 727-744

Trois mesures des inégalités dans le monde, selon l’indice de Thei.

L’indice de Theil

L’indice de Theil est un indice de mesure d'inégalité fondé sur l'entropie de Shannon.

- Un indice de 0 indique une égalité absolue.

- Un indice de 0,5 indique une inégalité représentée par une société

où 74 % des individus ont 26 % des ressources et 26 % des individus ont

74 % des ressources.

- Un indice de 1 indique une inégalité représentée par une société où

82,4 % des individus ont 17,6 % des ressources et 17,6 % des individus

ont 82,4 % des ressources. (Wikipedia)

Quelques exemples de cette montée des inégalités : Aux Etats-Unis, en

Nouvelle-Zélande, en Australie, en Suisse, 20% des plus riches disposent

de 8 à 10 fois plus que les 20% des plus pauvres et 10% des plus riches

capturent 25% du revenu globale du pays. Au Brésil, 20% de la

population partagent 2.5% du revenu national et 10% les deux-tiers !

Citation

En ce qui concerne les pays riches, citons simplement un rapport

de 2001 de la Banque mondiale, une institution peu suspecte de noircir

le tableau : « Il y a eu une sérieuse progression des inégalités dans

ces pays [depuis 1980], inversant la tendance antérieure des années 1950

à 1980. » Cette tendance concerne 18 des 24 pays les plus développés.

Article de Jean Gadrey, économiste, extrait du magazine Alternatives Economiques n° 256 (03/2007)

Quelques exemples de cette montée des inégalités : Aux Etats-Unis, en

Nouvelle-Zélande, en Australie, en Suisse, 20% des plus riches disposent

de 8 à 10 fois plus que les 20% des plus pauvres et 10% des plus riches

capturent 25% du revenu globale du pays. Au Brésil, 20% de la

population partagent 2.5% du revenu national et 10% les deux-tiers !

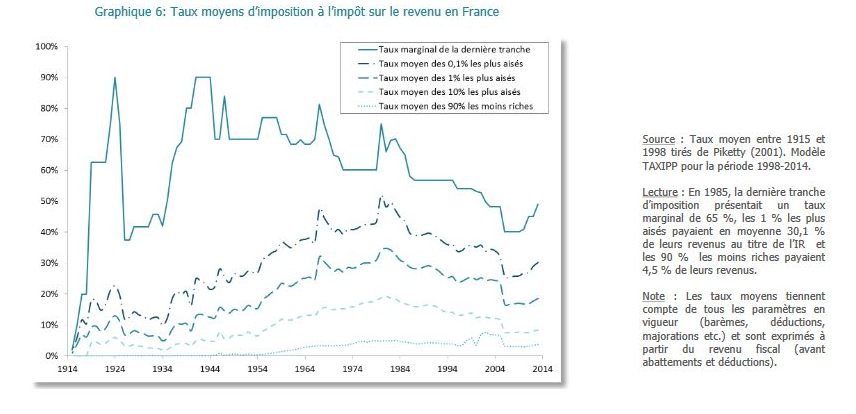

La politique de l’offre est particulièrement illustrée par les taux

d’imposition français. Aux Etats-Unis le taux maximal baisse de 80% à

moins de 30% actuellement.

La désindexation des salaires sur les prix entraine des baisses de

pouvoir d’achat tandis que les politiques budgétaires diminuent les

prestations sociales :

Citation

« Le montant unitaire des prestations en métropole évolue

normalement en fonction d'une base mensuelle de calcul. Celle-ci était

revalorisée en fonction de l'inflation constatée de mars à mars. Mais

depuis 1984, la correction s'effectue en fonction de la hausse des prix

prévisionnelle avec, en principe, une remise à niveau si nécessaire au

1er janvier de l'exercice suivant. En 1989, la base a été revalorisée de

1,11 % au 1er janvier et de 1,01 % au 1er juillet

(. Compte tenu de ce mode de revalorisation, en moyenne annuelle,

elle a progressé de 2,5 % en 1989 alors que l'inflation a été de 3,6 %.

La régression en francs constants s'accentue : - 0,7 % en moyenne

annuelle depuis 1986 contre - 0,3 % sur la période 1978-1989. »

Ces inégalités vont avoir des conséquences politiques importantes dans tous les pays.

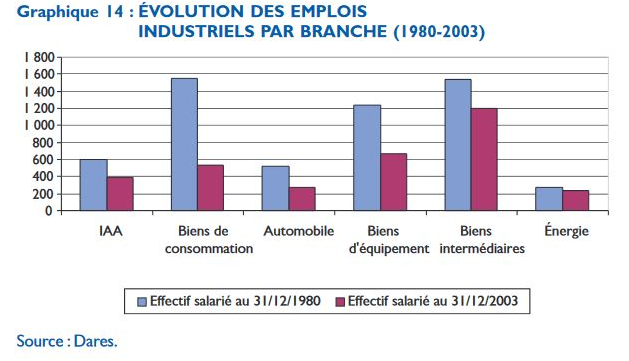

Délocalisations et globalisation

L’une des conséquences les plus spectaculaires de la politique de

baisse des coûts de production est le mouvement de délocalisation des

industries de main-d’œuvre. Le textile, la sidérurgie puis les

constructions mécaniques, tous les secteurs industriels phares de la

période précédente partent vers les pays du tiers-monde et en

particulier l’Asie. Au milieu des années 1980, la Chine, la Corée du

sud, l’Inde, le Mexique, le Venezuela, le Brésil et l’Argentine

produisent 15% de l’acier mondial et en consomment 24%. La vaste zone

industrielle des grands lacs américains perd ses usines et devient la Rust Belt. Dans

le même temps, la sidérurgie Lorraine en France employait 88 000

salariés en 1962 : elle est tombée à 8700 en 1999 et a pratiquement

disparu aujourd’hui.

Dans tous les pays industrialisés, la part des ouvriers dans la

population active diminue. Certaines industries ont pratiquement disparu

comme l’industrie textile où les emplois baissent de 43% entre 1974 et

1980 en France. De 398 116 emplois en 1968, l’industrie textile

française passe à 60 351 emplois en 2017 !

Car les emplois les plus facilement délocalisables sont les emplois

les moins qualifiés : les industries de biens de consommation sont

particulièrement touchées.

Une étude sur les mutations de l’industrie française 10 ans après le

déclenchement de la crise par un géographe français résume les

politiques menées :

Citation

Du côté de la main-d’œuvre on cherche à réduire les coûts et établir

des relations plus souples quitte remettre en cause la sécurité de

l’emploi. La délocalisation des activités voraces de travail peu

qualifié vers les pays ateliers du Tiers-Monde constitue un des

principaux volets de cette politique. Ainsi les Laboratoires Labaz

fabriquent du matériel médical élémentaire à Malte et au Portugal, la

Lainière de Roubaix a déplacé en Tunisie la production des tricots

Kodier, Thomson fait monter ses téléviseurs noir et blanc Singapour où

il possède aussi une usine assemblage des thermostats. Le recul du

salariat en France et son remplacement par des formules plus souples de

travail : la montée du tâcheronnage celle de la sous-traitance et

l’extension des emplois statut précaire travail temporaire et contrats

de travail durée limitée préfigurent peut-être les rapports sociaux de

production de demain.

Di Méo Guy. La crise du système industriel, en France, au début des

années 1980. In: Annales de Géographie, t. 93, n°517,1984. pp.

326-349;doi : https://doi.org/10.3406/geo.1984.20268

La fin du paragraphe est prémonitoire : mobilité, délocalisation,

sous-traitance, précarité sont les caractéristiques des emplois du XXIe

siècle.

a crise débouche sur des conséquences politiques graves

La crise de 1973 ouvre une ère politique nouvelle. La concomitance de

la crise à l’Ouest et à l’Est bouleverse les relations internationales

et la géopolitique mondiale. La disparition du bloc soviétique et les

changements économiques laissent un monde déboussolé, aussi bien en

Europe que dans le Tiers Monde.

La fin du modèle soviétique

A partir du milieu des années 60 et surtout dans les années 70, le

modèle soviétique entre en crise. Le type de développement extensif,

l’économie dirigée, l’absence de réformes politiques pénalisent

l’économie des pays de l’Est et de l’URSS. L’exposition aux autres

économies mondiales fait résonner la crise de 1973 dans les pays du bloc

soviétique. Quand l’URSS, déficitaire en grains et produits

alimentaires, se tourne vers les marchés mondiaux, elle subit les

mouvements des prix. De même, l’URSS exporte de plus en plus de gaz et

de pétrole, s’exposant aux aléas des cours. Le taux de croissance du PNB

passe de 6% à 2% dans les années 70 à 80. Le taux de productivité reste

très faible et le taux de croissance de la population diminue

engendrant des pénuries de main-d’œuvre dans un système encore extensif (Pipes Richard. L'URSS en crise. In: Politique étrangère, n°4 - 1982 - 47ᵉannée. pp. 867-880;doi : https://doi.org/10.3406/polit.1982.3262). Ces données des années 70-80 vont encore se détériorer avec la guerre

en Afghanistan, véritable gouffre financier et humain et la reprise de

la course aux armements par R. Reagan.

L’épuisement du modèle entraine une désaffection vis-à-vis du modèle communiste incarné par l’URSS :

- Dans les « démocraties populaires » où les révoltes grondent (Tchécoslovaquie 1968, Pologne à partir de 1980),

- Dans les pays occidentaux : baisse de l’influence des PC, crise de

la social-démocratie et essor de nouveaux partis (écologiste, extrême

gauche…),

- Dans les pays du Tiers Monde qui l’avaient adopté ou s’en étaient inspiré (Inde, Egypte…).

La disparition de l’URSS et la fin des « démocraties populaires », à

partir de 1989, jettent des millions d’habitants dans une

restructuration économique sans précédent. Les niveaux de vie

s’écroulent, les industries disparaissent, les investissements étrangers

achètent des secteurs entiers, changeant les modes de production.

Citation

En 2000, entre le quart et la moitié des investissements

industriels provenaient de capitaux étrangers. Les entreprises

occidentales, principalement dans le secteur automobile et des

transports, ont délocalisé leur production dans les pays d'Europe

centrale et orientale pour profiter de leur longue tradition

industrielle. Et ces pays sont rapidement entrés en concurrence pour

attirer ces capitaux et certains ont fait le choix de la

spécialisation….

…Les réformes furent souvent radicales : privatisation des

entreprises, dérèglementation des prix, reconversion des domaines

sinistrés comme l’industrie lourde, décollectivisation de la production

agricole. Cette « thérapie de choc » fut encadrée par le FMI ou par

l’Union européenne, via la BERD ou la BEI et les programmes « Phare »

L’Union européenne face au défi de la crise des pays d’Europe

centrale et orientale Auteur : Franck Lirzin, ancien élève de l’Ecole

Polytechnique et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

(EHESS), est ingénieur des mines. Fondation R.Schuman 20 avril 2009

Les PECO deviennent le champ libre des théories libérales.

obr03_05_07.png

L’Union européenne face au défi de la crise des pays d’Europe centrale et orientale Auteur : Franck Lirzin, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), est ingénieur des mines. Fondation R.Schuman 20 avril 2009

Après une phase difficile au cours des années 90, la croissance

redémarre et le PIB progresse. Mais les inégalités sont devenues très

fortes et le désarroi est profond. Des sociétés très soudées découvrent

les errements des sociétés libérales de l’Ouest : chômage, précarité,

insécurité …

obr03_05_08.png

La situation mondiale et l’agriculture et de l’alimentation, chapitre V Europe centrale et orientale, Rome 2001 FAO

Ces conditions de vie dégradées entraînent un exode de population

vers l’Ouest, une baisse de la natalité, des comportements politiques

erratiques, surtout sensibles dans les années 2000.

Crise du modèle démocratique européen.

La crise des années soixante-dix va profondément percuter les vies

politiques des pays de l’Ouest de l’Europe avant de toucher ceux de

l’Est. La France va ouvrir l’ère de la renaissance des nationalismes et

des forces politiques radicales.

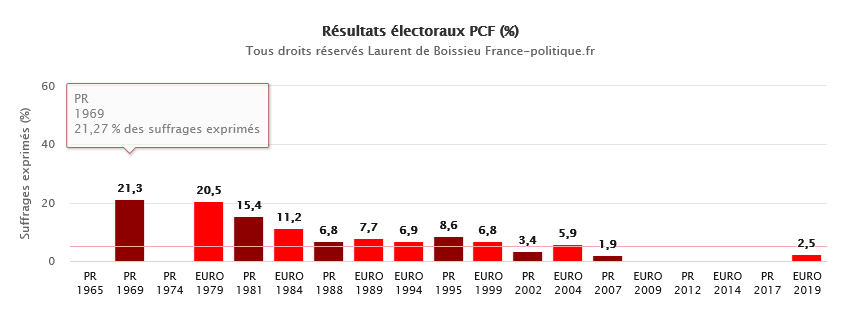

En 1982, le gouvernement socialiste du Président F. Mitterrand change

de politique. De la relance Keynésienne, il s’aligne sur les politiques

néo-libérales. La déception est forte et ouvre une période de crises

politique. Le gouvernement d’Union de la gauche disparait, le PC, allié

des socialistes reprend son indépendance mais trop tard. Ce puissant

parti communiste voit ses résultats électoraux baisser inexorablement.

obr03_05_09.png

Sources : conseil constitutionnel, site France Politique | france-politique.fr le site d'information sur la vie politique française

La fin des PC en France n’est pas une exception : partout en Europe,

la chute des partis communistes s’accélère durant les années 80, jusqu’à

disparaitre parfois avec la fin du monde communiste. Cette évolution

laisse sans représentation politique des classes sociales comme les

ouvriers ou les employés particulièrement touchées par les évolutions

économiques.

La social-démocratie européenne a largement profité de la fin du

nazisme et de la guerre froide. Elle apparait, dans les années fastes

des trente glorieuses, comme une alternative à la dictature stalinienne

et au conservatisme des droites européennes. Elle s’appuie sur :

- Un fort consensus démocratique dans les institutions libérales

- Un Etat redistributeur, impartial et équitable

- Des services publics de qualité qui satisfont la classe moyenne et les classes populaires

- Un fort mouvement syndical et des négociations sociales

Mais la crise change tout :

- Retour des inégalités de revenus dans les années 90

- Baisse des dépenses sociales qui éloignent les classes moyennes

supérieures des services publics et pénalisent les classe populaires. La

société se coupe en deux : les plus riches cultivent l’entre soi.

- La disparition de la masse des ouvriers, souvent menacés de déclin

et de ne trouver que des emplois jusqu’ici réservés aux femmes ou aux

immigrés.

- Essor d’une immigration vécue comme une concurrence dans le contexte de crise.

Les partis socio-démocrates voient leur influence diminuer, ils

perdent 20% de leur électorat de 1970 à 2000. Les travaillistes anglais

perdent la suprématie (de 48% en 1966 à 27% en 1983) et sont menacés par

les libéraux-démocrates ou l’UKIP. Les travaillistes Israéliens,

proches des Européens et copiant le modèle, voient le nationalisme

l’emporter : ils passent de 46% en 1969 à 20% en 1999. Les partis

socio-démocrates de Scandinavie ne sont pas épargnés : moins 6,5% en

1989 en Norvège. En Suède le parti social-démocrate obtient 45% des

suffrages en 1982 et 26% en 1999.

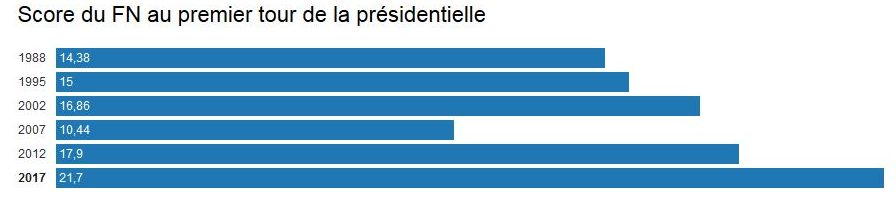

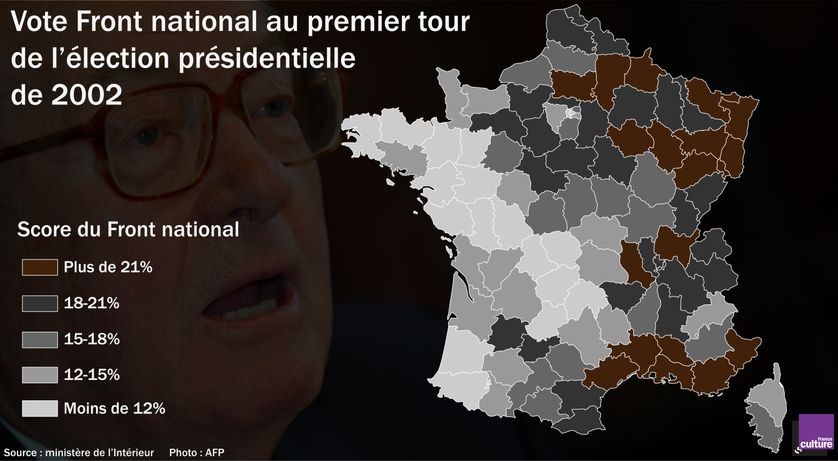

En revanche, un autre courant politique entame une phase de forte

croissance et va profiter de ce vide politique : le nationalisme radical

à connotation raciste. C’est en France qu’il remporte ses premiers

succès sous le nom de Front National, regroupement de forces politiques

d’extrême-droite sous l’égide de J.M Le Pen. En 1983, le tournant de la

politique gouvernementale du gouvernement de gauche se paie cash : à

Dreux, lors d’une élection cantonale, le candidat local du FN obtient

10% des voix. Un an plus tard, il passe la barre des 15% sur un

programme sans ambiguïté : "Halte à l’immigration, du travail pour tous les Français ». Il

devient adjoint au maire de la droite conservatrice locale. En 1986, 36

députés du FN sont élus aux élections législatives. Depuis le FN est

devenu l’un des plus grand parti politique en France.

Significativement ce sont les régions industrielles touchées par les

délocalisations et les fermetures d’usines qui sont les plus favorables

au vote pour le FN. Ce vote cherche à protester contre les politiques

subies mais aussi contre la construction européenne qui s’accélère :

1986, acte unique, 1992 traité de Maastricht.

Ailleurs en Europe, des mouvements similaires naissent :

En Italie, la Ligue du Nord créée en 1989 cherche à s’émanciper du

cadre national pour créer un nouvel Etat : la Padanie. Elle adhère au

groupe de l’Europe des Nation avec les autres forces anti Européennes.

La Ligue sera au gouvernement de Berlusconi de 2001 à 2006.

En Autriche le vieux parti FPO créé en 1955 (réceptacle de

nostalgiques du nazisme), est repris en mains par Jorge Haider ne 1986

et devient ouvertement nationaliste, anti-immigrés en anti-européen. En

1999, il obtient 27% des voix et parvient au gouvernement.

En Belgique, le Vlams Block est fondé en 1978 sur le modèle du Front National :

Citation

En 1992 (quelques mois après une démarche similaire de Bruno

Mégret), son dirigeant Filip Dewinter proposait soixante-dix solutions

au « problème» de l’immigration, visant principalement les

non-européens, majoritairement musulmans : rétablissement du droit du

sang ; rapatriement forcé des étrangers en situation irrégulière,

chômeurs ou ayant subi une condamnation ; instauration d’une taxe à

l’emploi de salariés non européens ; limitation du droit des immigrés à

la protection sociale et création d’un système de sécurité sociale

distinct ; restriction des droits de propriété des étrangers…

LE VLAAMS BLOK ET LE « FLAMAND NATUREL » Bambi Ceuppens Presses de

Sciences Po « Critique internationale » 2001/1 no 10, pages 143 à

160ISSN 1290-7839ISBN 2724629124

Le Vlams Block passe de 2% à 15% des suffrages dans la partie Flamande de 1978 à 2001.

Ces quelques exemples montrent que la vie politique Européenne se

trouve durablement sous la menace de partis nationalistes radicaux qui

naissent à la faveur de la crise de 1973 et qui vont se renforcer

jusqu’à aujourd’hui.

La fin de la séduction des modèles occidentaux

La fin de la deuxième guerre mondiale, la forte croissance des deux

modèles concurrents, ont généré un immense espoir dans les pays du

tiers-monde :

- Ils sont indépendants (plus tard en Afrique avec la difficile décolonisation française)

- Ils sont en forte croissance démographique

- L’économie mondiale semble aller vers un rattrapage des pays développés

- Ils jouent un rôle sur la scène internationale : conférence de Bandoeng, d’Alger, création de la CNUCED…

Las, les rapports Nord/Sud restent ceux de la dépendance et les

années 70-90 sont marquées par les crises de la dette. En 1990, sept

pays sur 96 à économies faibles ou moyenne avaient une dette inférieure

au milliard de dollars. Les autres dépassent souvent les 10 milliards.

Dans ce contexte, la confiance envers les grands pays est rompue. Les

désillusions nourrissent des réactions extrêmes.

Les pays musulmans

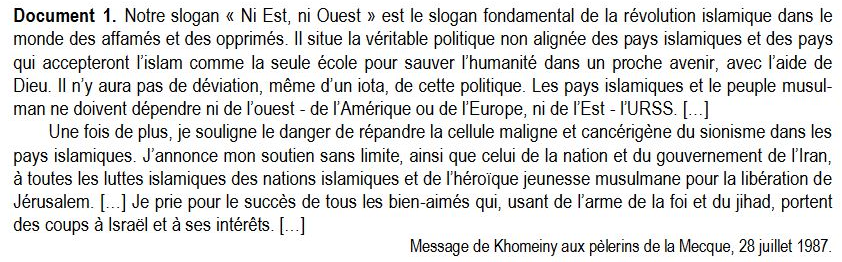

En 1979, une grande crise débute : c’est un nouveau siècle pour les

musulmans, la révolution Iranienne met en place un régime religieux qui

paraît être un modèle à suivre. Un fondamentalisme musulman opposé aux

deux grands modèles (soviétique et américain, qui ont échoué dans le

développement de la région..) se développe.

La Révolution iranienne ouvre, comme un symbole, le nouveau siècle des musulmans.

Dans ce discours Ayatollah Khomeiny fustige les deux blocs et appelle

à rompre avec les modèles sociétaux des pays développés. Ce discours

aura un profond retentissement, d’autant que les occidentaux ont

largement soutenu l’Irak dans sa guerre de 10 ans contre l’Iran et

qu’ils soutiennent Israël contre les revendications des palestiniens.

L’intervention américaine de 1991en Irak achève de discréditer les

Etats-Unis, la chute de l’URSS a laissé les nationalistes arabes sans

soutiens internationaux. La radicalisation des populations se manifeste

dans le soutien aux guerres en Afghanistan, dans les intifada depuis

1986 puis dans le terrorisme d’Al Qaida à partir de 1987. Le profond

retentissement des attentats du World Trade Center va galvaniser les

plus radicaux. Le proche et Moyen Orient s’enfonce dans les guerres

religieuses (Liban, Syrie, Irak …).

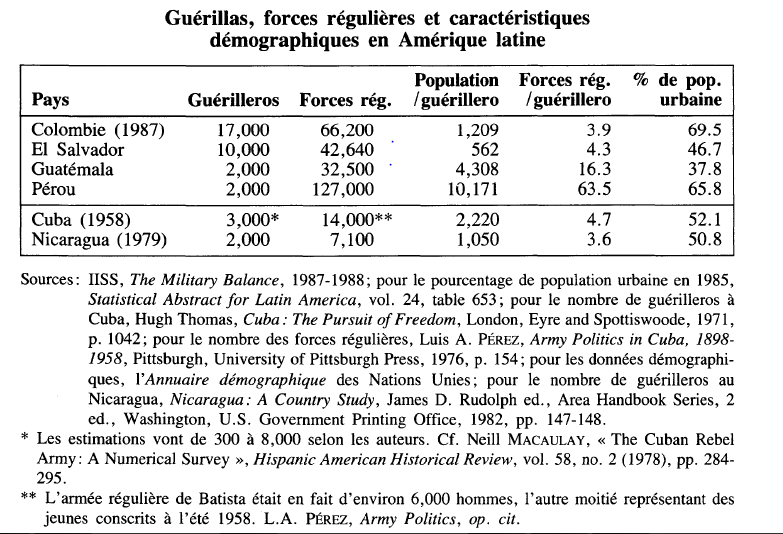

Guerillas latino-américaines.

En Amérique Latine, les fortes inégalités et les problèmes

économiques entraînent une radicalisation politique déjà sous-jacente

dans les années 60. Le modèle Cubain, grâce au prestige de son combat

contre l’impérialisme américain génère des stratégies de prise de

pouvoir violente. L’absence de démocratie, la force du régime militaire

largement soutenu par les Etats-Unis engendre des années de violences.

Le coup d’envoi est donné par le coup d’Etat contre le président

Allende au Chili en 1973. Le pays sera ensuite dirigé d’une main de fer

par le gouvernement militaire du Général Pinochet qui reçoit les

économistes de l’école libérale : les Chicago boys.

obr03_05_13.png

Études internationales, Guérilla et terrorisme en Amérique latine, Yvon Grenier, Volume 19, numéro 4, 1988

Ces guérillas « traditionnelles », essentiellement rurales, se

doublent de guérillas urbaines en Argentine notamment, engendrant des

répressions féroces. Avant le coup d’Etat de 1976 en Argentine, ce pays

sert de base de repli pour le cône sud. Les Tupamaros uruguayens, le MIR

chilien (« Mouvement de gauche révolutionnaire »), l’ELN bolivienne («

Armée de libération nationale ») et l’ERP argentine (« Armée

révolutionnaire du peuple »), tentent de se coordonner.

obr03_05_14.png

Site, L’histoire, 2 janvier 2019, les régimes autoritaires en Amérique Latine, Carte

En représailles, les régimes militaires se coordonnent à leur tour

dans le plan Condor visant à travailler en commun contre les

oppositions.

Il faudra attendre la fin des années 90 pour voir des élections libres et démocratiques en Amérique Latine (La démocratie en Amérique latine, Graciela Ducatenzeiler et Victoria Itzcovitz. Dans Revue internationale de politique comparée 2011/1 (Vol. 18), pages 123 à 140).